金属加工では熱処理をして初めて使い物になる部品が多くありますよね。

身近なものであれば、スパナなどの工具や自動車などに使われる軸やギア、ベアリングも熱処理をしている金属が使用されています。

しかし、鋼はなんで熱処理をしたら硬くなるのか?ってことがよく分からないという人も多いはず。

ということで、今回の記事では鋼を熱処理したら硬くなる理由を簡単に説明することにします。

ちなみに、金属の硬さを測定する方法はいくつかありますが、最もよく使用されるHRCの測定はロックウェルを使うのが簡単です。ロックウェル硬度計の測定については別記事に記載していますので一読あれ。

⇒ロックウェル硬度計の測定方法完全ガイド:精度向上と効率化のための必須知識

鋼が熱処理で硬くなるのは鉄の結晶構造変化が起こるから

最初に結論を言うと、熱処理によって鉄の結晶構造が変化することで鋼が硬くなります。

もう少し詳しく説明すると、温度変化によって鉄の結晶構造が変化し、結晶の隙間に炭素が閉じ込められるためです。

ただし、鉄を熱すれば炭素が必ず閉じ込められるというわけではなく、熱処理は熱処理温度と冷却スピードが超重要なのです。

まず最初に覚えて欲しいキーワードは

炭素、熱処理温度、冷却スピード

です。

温度による鉄の組織変化

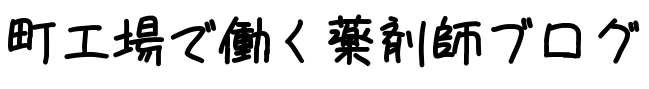

鉄の結晶構造には体心立方格子構造と面心立方格子構造の2つがあります。

これらの結晶構造変化こそが、温度によって起こるのです。

「そんな構造の話から覚えないといけないのか・・・」と嘆いているあなた。

ご心配なく、別に構造がどうこうという詳しい話は覚えなくても大丈夫です。

鋼が硬くなる理由さえ、理解してもらえればよいので、とりあえず、鉄は温度によって結晶構造が変化するんだなと理解してください。

鉄は金属の中でも独特で、常温では体心立方格子構造を取るのですが、911℃になると面心立方格子構造に変態するという特徴を持ちます。

他の金属ではこのようなことは起こらない。

常温での面心立方格子構造の鉄をα鉄(フェライト)と呼び、面心立方格子構造の鉄をγ鉄(オーステナイト)と呼びます。

フェライトとかオーステナイトという単語はよく使われているので覚えておく方がよいです。

鉄が面白くて珍しいのは、さらに温度を上げて1394℃になると、面心立方格子構造から再び体心立方格子構造(フェライト)に戻るという性質を持っていることです。

この時の鉄をδ鉄(フェライト)と呼び、さらに温度を1536℃まで上げると、鉄は溶けてしまいます。

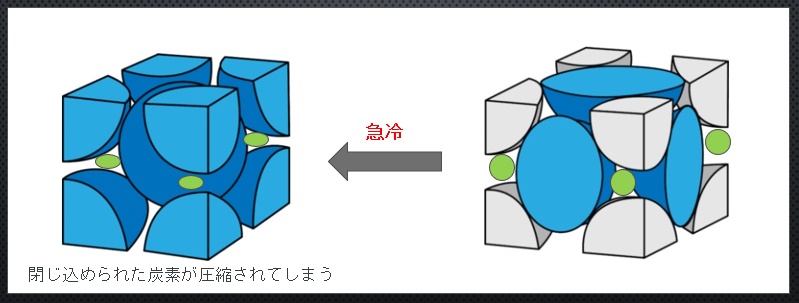

熱処理では加熱によってγ鉄(オーステナイト)にしてから、急冷することで硬い金属(マルテンサイト)にすることができます。

※ゆっくりと冷やすとフェライトに戻ります。

鉄以外の金属では、クロム、銅、亜鉛は温度変化で結晶構造が変わりませんし、チタンやコバルトは1回しか結晶構造変化は起こりません。

熱処理で鋼を硬くするためには加熱後に急冷する

鋼を加熱してγ鉄(オーステナイト)という結晶構造にしたあと、冷やして硬い鋼を作りたいわけですけど、ゆっくりと冷やしても硬くなりません。

急冷することで鋼は硬くなるのです。

※これがめっちゃ重要です。

ちなみに、γ鉄(オーステナイト)をゆっくりと冷却するとα鉄(フェライト)に戻るのですが、その時に余分な炭素分がセメンタイトと呼ばれる炭化物(鉄と炭素の化合物)として析出します。

そして、フェライトとセメンタイトが交互に重なってできた層状の組織が新たにでき、これをパーライトと呼びます。

なので、加熱後にゆっくりと冷やすとフェライトとパーライトが混じった柔らかい金属ができあがります。

ちなみに、析出する炭化物は熱処理した製品の性能を低下させる原因になったりするので注意が必要です。

熱した後に急冷すると鋼が硬くなる理由

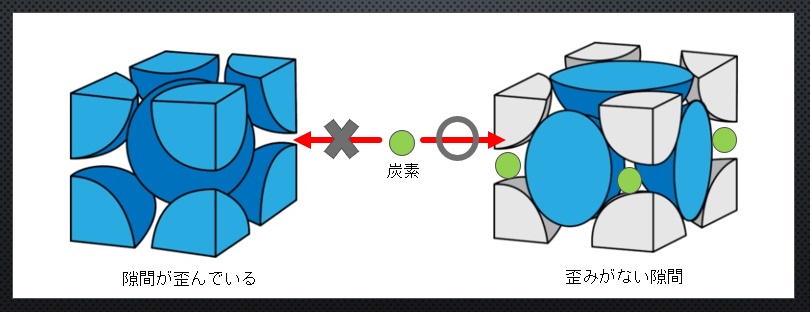

熱せられてγ鉄(オーステナイト)になった組織を急冷した場合は、α鉄(フェライト)にならずに「マルテンサイト」という全く別の組織構造になります。

これは、体心立方格子構造の鉄の結晶の中に炭素が入り込んで固まった構造です。

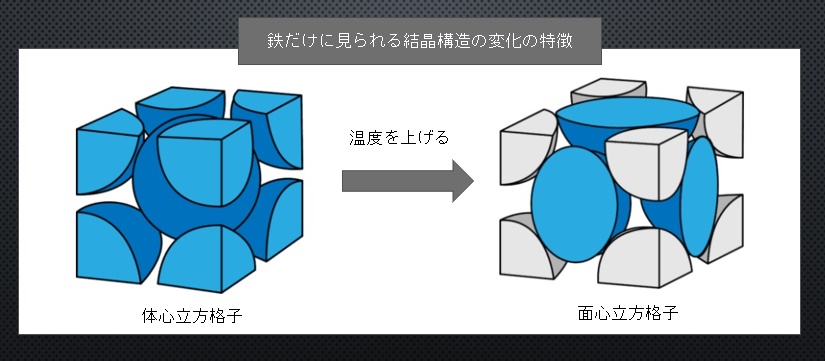

フェライトは体心立方格子の結晶構造、オーステナイトは面心立方格子の結晶構造をとりますが、それぞれの結晶構造の隙間に歪みが少ないのが、オーステナイト(面心立方格子)です。

なので、加熱して得られた面心立方格子構造をもつγ鉄(オーステナイト)は、常温で存在するα鉄(フェライト)が持つ体心立方格子構造よりも隙間が多くて、炭素などが入り込みやすい。

炭素が入り込んだオーステナイトがゆっくりと冷やされるとフェライトに戻るけれども、急冷して炭素が逃げる時間がないままに無理やりフェライトに戻そうとすると、抜け切れずに残った炭素が入り込んだマルテンサイトという構造が出来上がるということです。

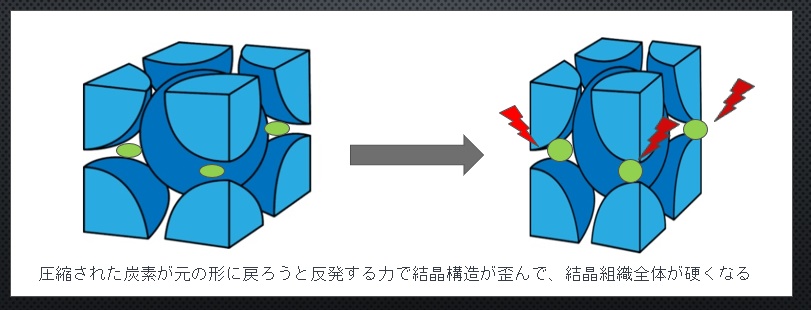

冷まされてフェライト組織に戻りたいのに、隙間に入った炭素が邪魔をする・・・

隙間に閉じ込められた炭素は鉄の組織がフェライトに戻ろうとする力で押しつぶされる・・・

それぞれの反発力が組織をゆがめてガチガチになる。

こうして出来上がったマルテンサイトは非常に硬くて脆い性質を持ちます。

このままでは、硬いけど脆い鋼で使い物にならないので焼き戻しという工程で金属に靭性を持たせます。

熱処理によって硬くする金属は、鉄(Fe)に炭素を結合させた炭素鋼がベースとなり、ここに「鉄鋼5元素」と呼ばれる炭素(C)、ケイ素(Si)、マンガン(Mn)、リン(P)、硫黄(S)が配合された鋼がほとんどです。

他には、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、バナジウム(V)などの元素を添加することで、さらに性能の異なる合金を作ることができるのですが、いずれにしてもベースとなるのは鉄(Fe)です。

つまり、熱処理の原理は鉄の結晶構造が温度によってどのように変化するのかということを基本としているということです。

熱処理で生じる「残留オーステナイト」と弊害

熱処理による鉄の結晶構造の変化が鋼を硬くするということが理解できたでしょうか?

フェライト ➡ オーステナイト ➡(急冷)マルテンサイト

基本的には、このように構造変化するから鋼が硬くなるんだなと覚えておけばよいですが、ここで捕捉としてもう1つ覚えておきたいのが「残留オーステナイト」です。

熱処理でオーステナイトからマルテンサイトに構造変化させるわけですが、変態しきれずにオーステナイトのまま残ってしまった組織のことを「残留オーステナイト」と言います。

残留オーステナイト組織は時間をかけてゆっくりと変態していくため、熱処理後の変寸や歪みの原因となり製品の不具合を引き起こすことがあります。

この問題は、室温より低い温度に冷却するザブゼロ処理を行うことで残留オーステナイトを強制的にマルテンサイトに変化させることができます。

まとめ

熱処理で鋼が硬くなるのは、ベースとなる鉄(Fe)の結晶構造が温度変化に伴って変態するからです。

一般的な熱処理では、「フェライト ➡ オーステナイト ➡ (急冷)マルテンサイト」という結晶構造の変化を利用して硬度を上げます。

熱処理後の鋼の硬度を左右するのは、炭素(C)であり、炭素量が増えると硬度を上げやすくなります。

他にも、コバルト(Co)やニッケル(Ni)といった金属元素を加えることで粘りや引張強度の特性をもった各種金属合金が出来上がるとうわけです。